特集:遺伝性腫瘍と膵臓がん

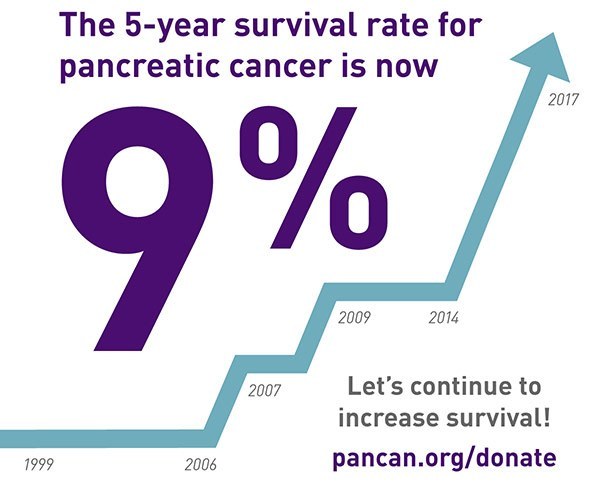

膵臓がんは日本でがんによる死因の上位を占める難治性がんであり、早期発見が極めて困難なことが予後不良の大きな要因となっています。そのなかでも注目されているのが、「遺伝性腫瘍」としての膵臓がんの存在です。すなわち、家族に膵臓がんの患者が複数いる場合、遺伝的な素因が関係している可能性があるのです。

遺伝性腫瘍とは、親から子へ受け継がれる遺伝子の異常によって、特定のがんが発生しやすくなる状態を指します。一般のがん患者の大半は環境要因や偶発的な遺伝子変異によって発症しますが、遺伝性腫瘍では、生まれつきがんの原因となる遺伝子の変異を持っているため、若年で発症したり、複数のがんを発症することが特徴です。

膵臓がんにおいても約5〜10%が「家族性膵がん(Familial Pancreatic Cancer, FPC)」であるとされており、複数の近親者(親、兄弟姉妹、子どもなど)が膵がんを発症している場合には、家族性膵がんを疑うべきとされています。また、BRCA1、BRCA2、PALB2、ATM、CDKN2Aなど、他のがんと関連する遺伝子変異が膵臓がんのリスク因子として関与していることも近年の研究で明らかになってきました。特にBRCA2変異は、乳がん・卵巣がんの家族歴とともに膵がんにも関与することが知られています。

遺伝性膵がんの診断やリスク評価には、遺伝カウンセリングと遺伝子検査が有用です。特定の遺伝子変異が見つかれば、発症前からの定期的な画像検査(MRIや内視鏡超音波など)によって、早期にがんを見つけることができる可能性が高まります。米国では、家族性膵がん登録制度(NFPTR)が運用され、膵がん家系に対してスクリーニングと研究が進められています。日本でも同様のレジストリ(家族性膵癌登録制度)がスタートし、対象となる家族に対して注意深い観察と予防的介入が試みられています。

治療面でも、遺伝子変異の有無は治療方針に影響を及ぼします。たとえば、BRCA1/2変異がある場合、PARP阻害剤などの分子標的薬が有効であることが報告されており、個別化医療(プレシジョン・メディシン)の観点からも遺伝子情報は重要な指標となります。

遺伝性膵がんの啓発はまだ十分とはいえず、医療従事者だけでなく患者や家族に対しても、情報提供と理解促進が求められます。リスクが高いと考えられる家族に対して、適切なタイミングでの遺伝カウンセリングの案内、スクリーニング体制の整備、そして新たな治療法へのアクセス向上は、今後の課題であるといえます。

続きを読む...

bb

bb