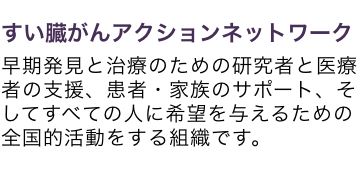

PALS電話相談について

パンキャンジャパンのPALS電話相談サービスは賛助会員様限定とさせていただいております。

ぜひパンキャンジャパンの賛助会員になって、オールボランティアで運営されているパンキャンジャパンが

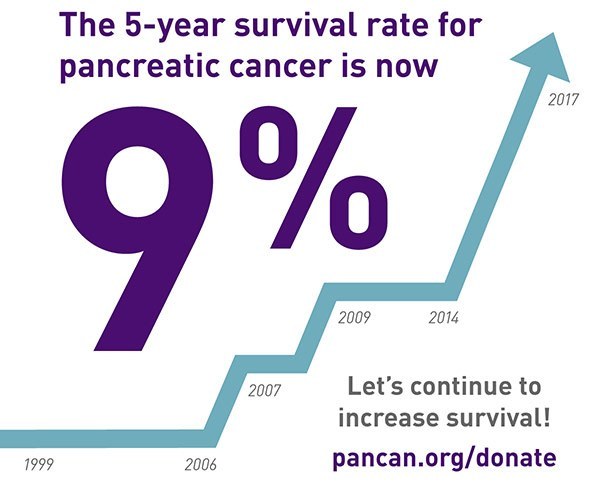

進める膵臓がん患者さんに米国で承認された新薬を迅速に届けるための「ドラッグラグ問題解消」、さらに

日本でも2年前にスタートしたゲノム医療を膵臓がん患者に届けるために必要な診断時のがん遺伝子パネル検査を

保険償還する「アクセスラグ問題解消」の活動を応援しましょう。

皆様の要望を厚生労働省に届けるのが、パンキャンジャパンが進めるナショナルアドボカシーデー活動です。

賛助会員になって、日本の膵臓がん患者を救おう!!

賛助会員になって、新薬とゲノム医療を患者に届ける活動を支援しよう ☞ ここをクリック

【コロナパンデミックの影響】

コロナパンデミックの影響で、東京支社は不在としておりますため、

電話相談を受けることができません。電話でのお問い合わせは

重大事態宣言が収束するまで臨時休業とさせていただきます。

【お急ぎのご相談】

お急ぎの方は、このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 までご連絡ください。賛助会員であることを明記してください。

ご連絡いただいた会員には、メールまたは電話にて連絡させていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

・パンキャンについての情報は、こちらのホームページか、もしくは下記の公式facebookでご参照ください。

パンキャンfacebook https://www.facebook.com/pancanjapan/